2015.05.05

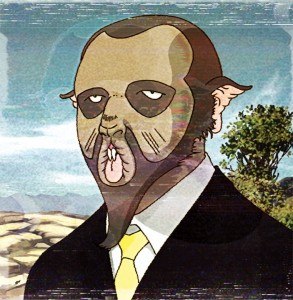

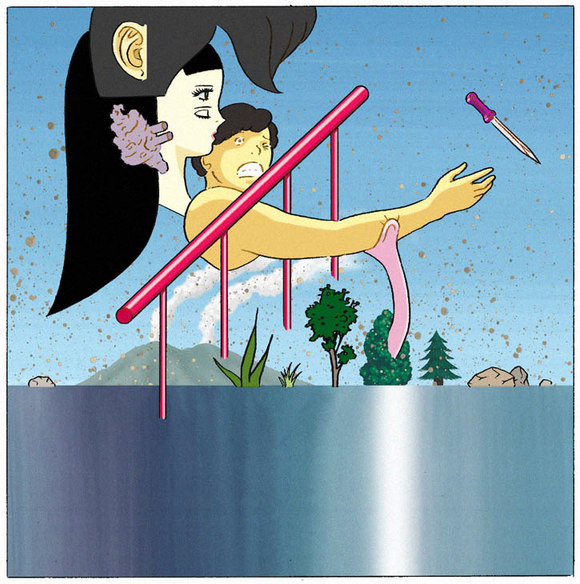

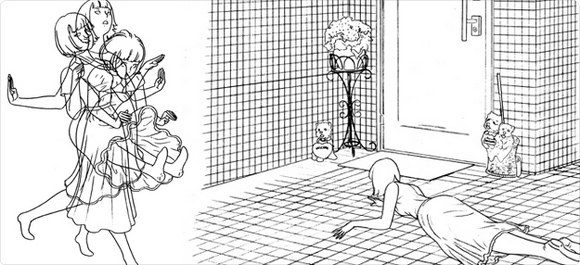

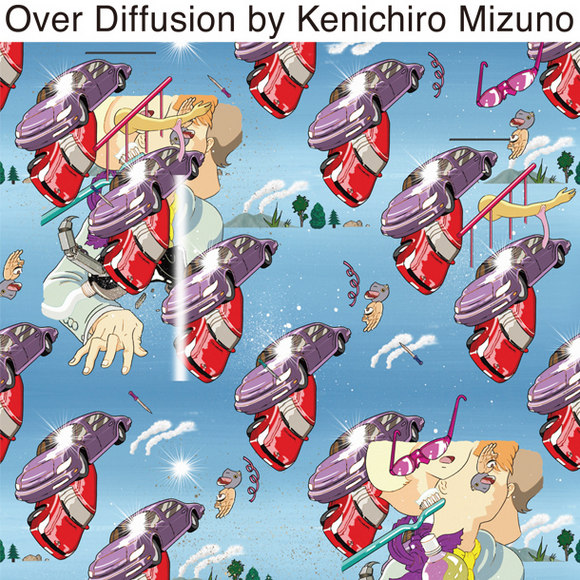

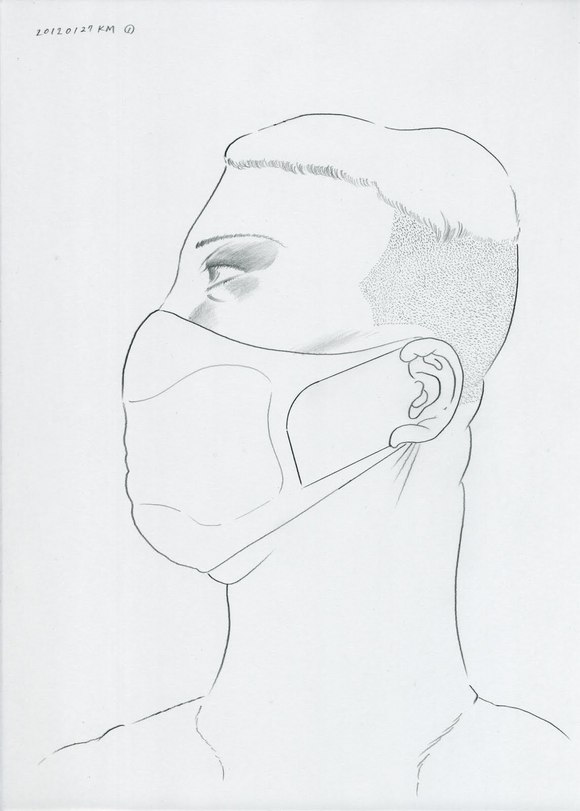

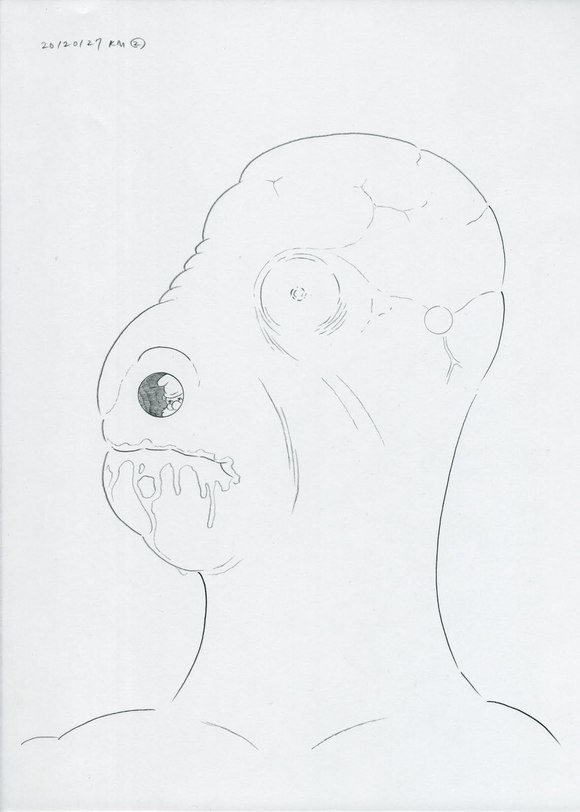

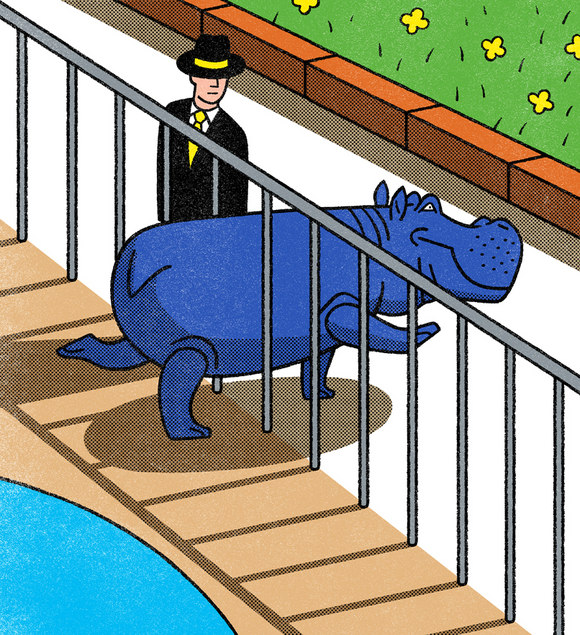

水野健一郎さんの仕事と参加展覧会「アウターサイド」(都築潤)

<ナレーション>

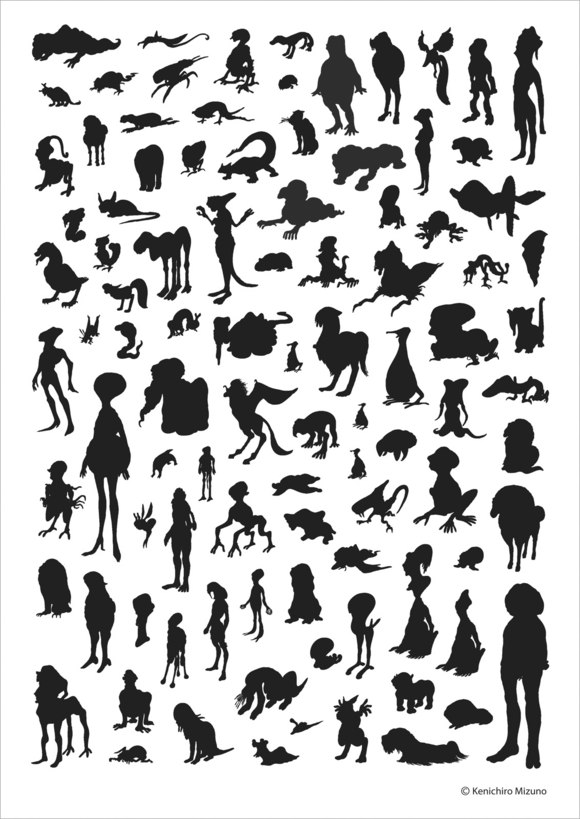

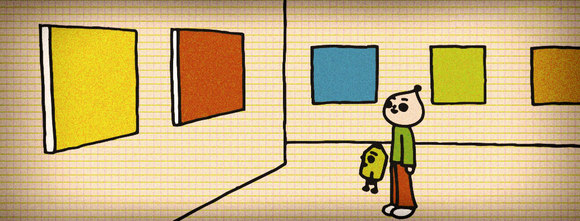

水野健一郎の主成分は「フォーム=情報」である。フォームは数あるコミュニケーションから採掘され、物質性の衣をはぎ取られる。メディアから切り出されると同時に裸にされたフォームは、その固有の既視感を核として残存させながら、水野の脳内で再構築される。いや次の構築に必要なテクネのために、水野自身がアップデートされると言った方がより正確だろう。新たなフォームは作品ではなく、水野にヒットするからだ。物質から解き放たれ、既視感をエネルギーに変換したフォームにとって、メディアの越境はかくもたやすい。だからこそ水野は、メディア空間で縦横に行き来するダイナミズムを手中にできるのである。

<こども>

これって何のことだかサッパ分からないや。

<わたし>

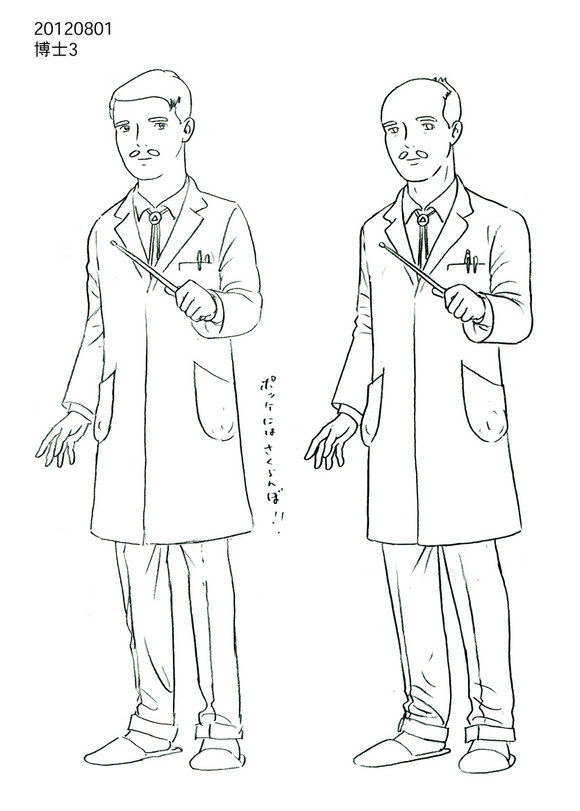

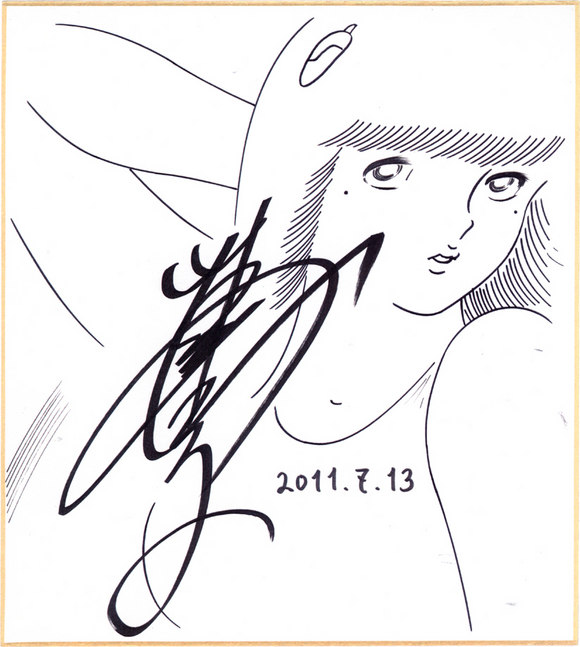

「フォーム=情報」の情報というのは形態=意味論的情報のことで、これはエイドス(形相)のことを言っているんだよ。水野くんはスケーラブル性を保ちながらフォームを展開させるんだけど、逆にいえばフォームとはそもそも「意味」のことだからスケールというものを持たない。だからスケーラブルに展開する自由をフォームに持たせたままにしておくというのは、スケールの奴隷としてフォームを縛りつける物質性(たとえばキャンバスや解像度)をフォームに与えないように、仮に与えたとしてもすぐ剥ぎ取るように展開させている、ということを言ってる。もともと見えないフォームは、時々水野くんによってライン(実線)のみの作品として出現するんだけど、それが「案」の形式だったり「サイン」の形式だったりするのが面白いんだよね。けして一カ所に定着させようとしない。そのおかげでフォームは、さまざまなメディア上で現れては消える動的(ダイナミック)な性格をもつことができる。フォームそのものに物質性がないからできるんだね。

<こども>

へえ、フォームってお化けみたいだね。

<わたし>

もう一つ、フォームはもともと見えないとさっき言ったけど、見えないというよりもこの世の中に存在しない。なぜならフォームはそれを解釈する観察者の水野くんの心の中にしか存在しないからなんだ。そう、フォームはベクターだからね。存在するには他者からの認知が前提となるから、そのためには物質性の衣をまとわなければならない。水野くんのフォームはこの衣を瞬間瞬間に着替えては脱ぎ捨てる、というより水野くんが黒子のようにフォームを着替えさせるというか、だからフォームは所々で明滅するように現れては消える。でもこれってフォームの原初的な在り方を水野くんが引き出した、あるいはメディアを選ばぬダイナミズムとスケーラブル性に変換させたというべきかも。このフォームの生き生きとした全体性が水野作品と呼べるんじゃないかな。

<こども>

み・ず・の・さくひん…?

<わたし>

次は既視感の話。冒頭には、数あるコミュニケーションから採掘と書いてある。ある要素は他のすべての背景から区別されることでぼくたちはゲシュタルトをつくり出すんだけど、切り出し元からの気配や影響が既視感となってこれがフォームに残る。この既視感がインセンティブとなり他者に観る気をおこさせたり、観たものの背景にある世界を他者の心に投影したりして、特定の感情移入を生んだりする。このことはデザインやイラストレーションのテクニックの一つでもあるし、特にイラストレーションはこれなしには機能しないと言っても良いわけで、その意味では水野作品はイラストレーションと呼ぶこともできる。そして水野くんの既視感の配合のセンスがこれまでにない未知のものとして認知されることで、こうしたデザイン分野でも先端的な存在、つまりオシャレな存在となるわけなんだ。

<こども>

水野さん、おしゃれなんだ。

<わたし>

ところでぼくは水野作品を絵一般として解釈したいと思ってるから、そういう視点でこれまでの分析をふりかえると別の面が見えてくる。ビジュアルコミュニケーションの中から切り出した新しいフォームが、水野くん自身を内部から構成している情報にヒットする。当たり前だけど人間は情報でできているからね。水野くんはこれによって古い情報を組み替え、メタレベルの新しいつくり手となって次のフォームを生み出し、これに物質性(ヒューレー/メディア)をあたえ造形する。じつはこの過程は、水野くんの解釈が第三項となって第一項の前フォームから第二項の新しい解釈としてのフォームを生み出すことに等しい。おそらくこんな感じの環世界を水野くんは生きているんだと思う。可塑性の高いフォームが既視感を動力として、ダイナミックにメディア間を行き来する姿をありありとイメージできるよね。

<こども>

やっぱり分からないや、でも水野さんすごいねー。

<ナレーション>

ただし水野のこの営みは絵画的とはいえない。だからこそ絵画への対抗手段となりうることを、水野がどこまで自覚しているのか聞いてみたいものである。メディア選択の可能性を無数に感じさせる水野のフォームの、その動力となるのが既視感であるとして、フォームの在り方とともに既視感ももちろん固定されず、繰り返し変化しつづける。こうした解体と形成の反復の行程そのもの、つまりフォームの動的な在り方や既視感をチェンジし続けることが、水野のいう「超時空感」なのではないだろうか。ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

ARCHIVES

-

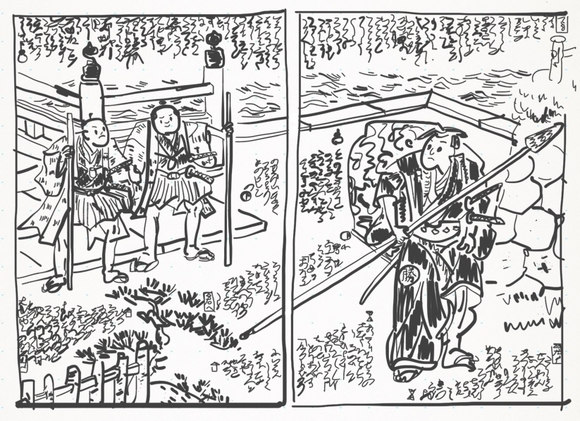

2014.07.11歌川国芳さんの仕事「忠臣貞婦 伊呂波文庫」(熊井正)

2014.07.11歌川国芳さんの仕事「忠臣貞婦 伊呂波文庫」(熊井正) -

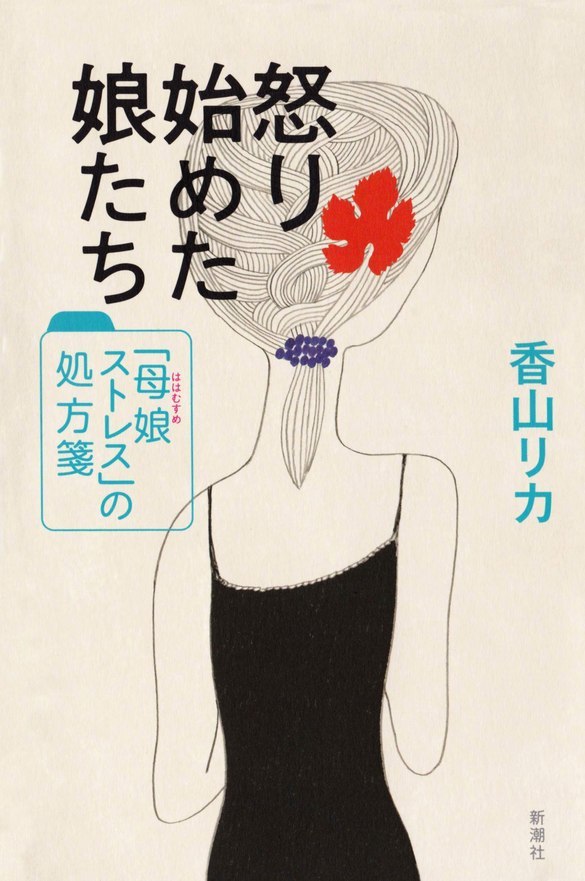

2015.10.15丹下京子さんの仕事「怒り始めた娘たち」(いぬんこ)

2015.10.15丹下京子さんの仕事「怒り始めた娘たち」(いぬんこ) -

2014.12.16小池ふみさんの仕事「ワシントンポスト紙表紙」と「オールドフェイスフルショップディスプレイ」(井筒啓之)

2014.12.16小池ふみさんの仕事「ワシントンポスト紙表紙」と「オールドフェイスフルショップディスプレイ」(井筒啓之) -

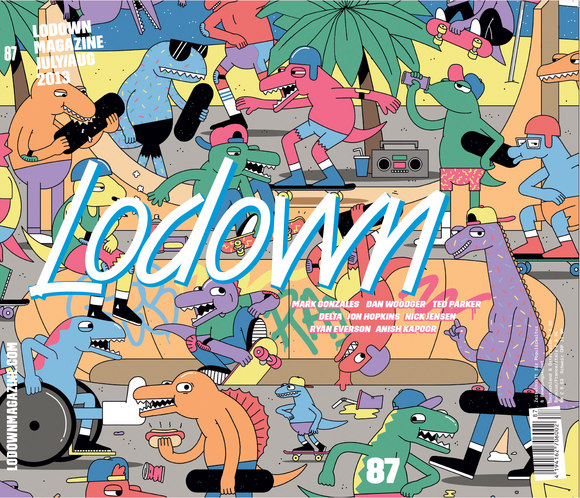

2015.11.09DAN WOODGERさんの仕事「LODOWN MAGAZINE ISSUE #87」(土谷尚武)

2015.11.09DAN WOODGERさんの仕事「LODOWN MAGAZINE ISSUE #87」(土谷尚武) -

2014.09.20小林泰彦さんの仕事、イラストルポ(小池アミイゴ)

-

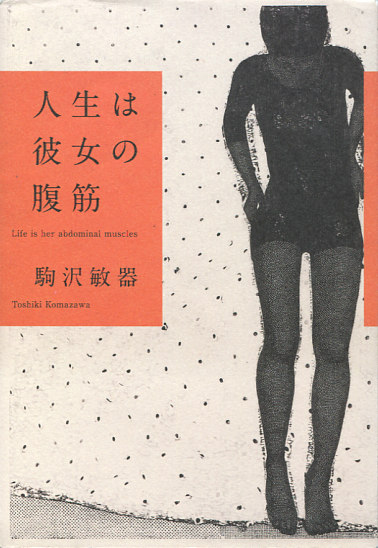

2014.11.28遠藤美香さんの仕事「人生は彼女の腹筋」(村田善子)

2014.11.28遠藤美香さんの仕事「人生は彼女の腹筋」(村田善子) -

2014.08.19タケウマさんの仕事「RED」(木内達朗)

2014.08.19タケウマさんの仕事「RED」(木内達朗) -

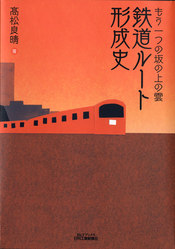

2016.07.20祖田雅弘さんの仕事「鉄道のイラストレーション」(木内達朗)

2016.07.20祖田雅弘さんの仕事「鉄道のイラストレーション」(木内達朗) -

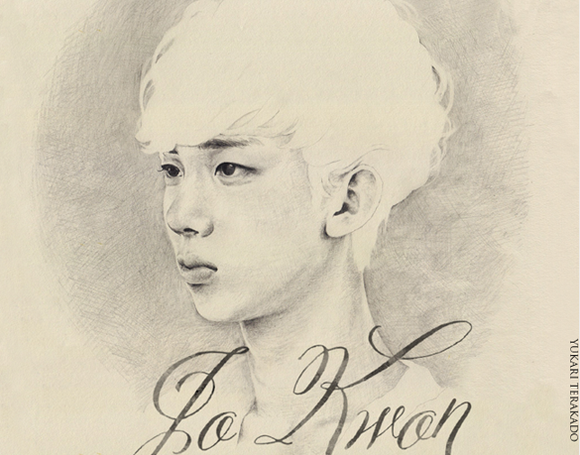

2014.06.01寺門縁さんの仕事 Work of Yukari Terakado(井筒啓之)

2014.06.01寺門縁さんの仕事 Work of Yukari Terakado(井筒啓之) -

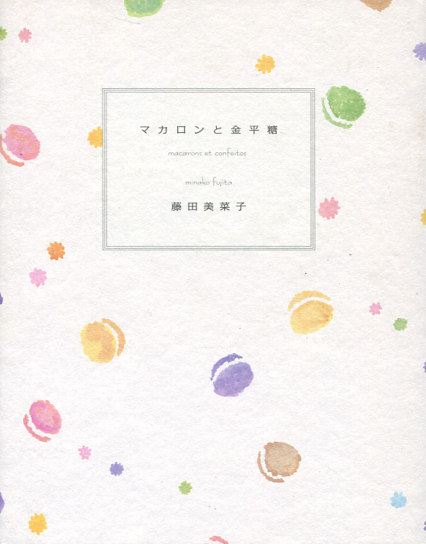

2014.05.22藤田美菜子さんの仕事「マカロンと金平糖」(村田善子)

2014.05.22藤田美菜子さんの仕事「マカロンと金平糖」(村田善子) -

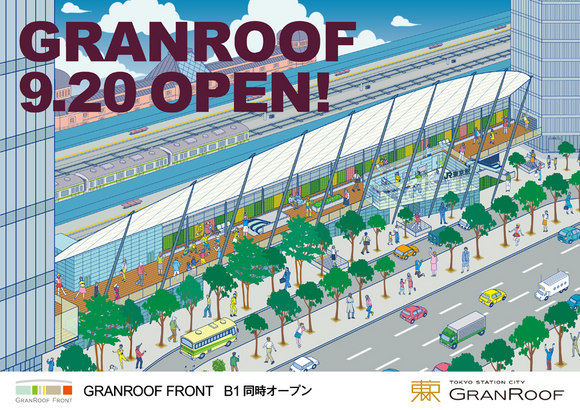

2014.09.01田中英樹さんの仕事「GRANROOF」他(都築潤)

2014.09.01田中英樹さんの仕事「GRANROOF」他(都築潤) -

2014.05.01安西水丸さんの絵本「がたんごとん がたんごとん ざぶん ざぶん」(小池アミイゴ)

-

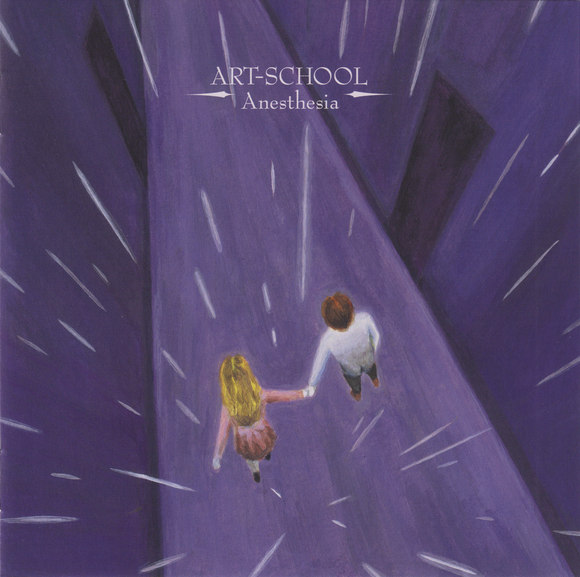

2014.04.15わたべめぐみさんの仕事「Anesthesia」(木内達朗)

2014.04.15わたべめぐみさんの仕事「Anesthesia」(木内達朗) -

2014.02.17A.R.ペンクさんの仕事「A.R. PENCK, Me in Germany」(熊井正)

2014.02.17A.R.ペンクさんの仕事「A.R. PENCK, Me in Germany」(熊井正) -

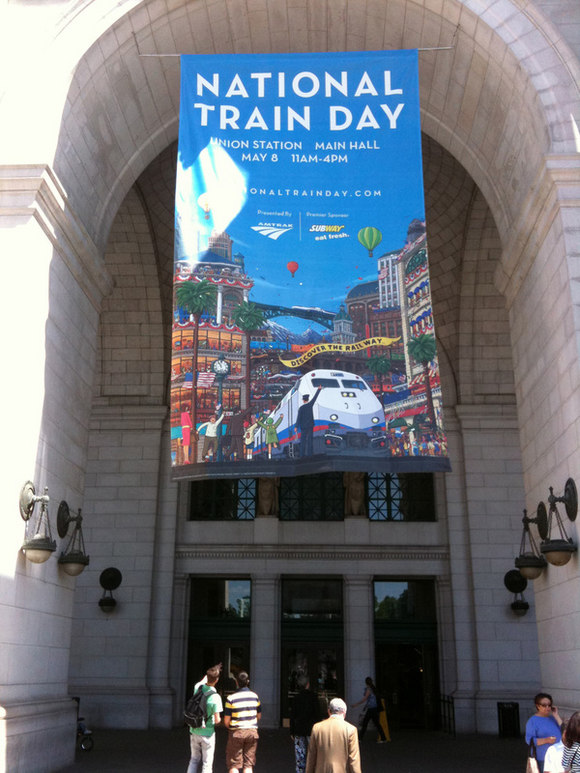

2013.12.21IC4DESIGNさんのお仕事「NATIONAL TRAIN DAY」(井筒啓之)

2013.12.21IC4DESIGNさんのお仕事「NATIONAL TRAIN DAY」(井筒啓之) -

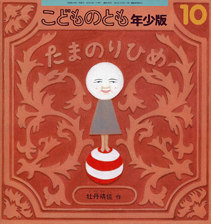

2013.06.17牡丹靖佳さんの仕事「たまのりひめ」(村田善子)

2013.06.17牡丹靖佳さんの仕事「たまのりひめ」(村田善子) -

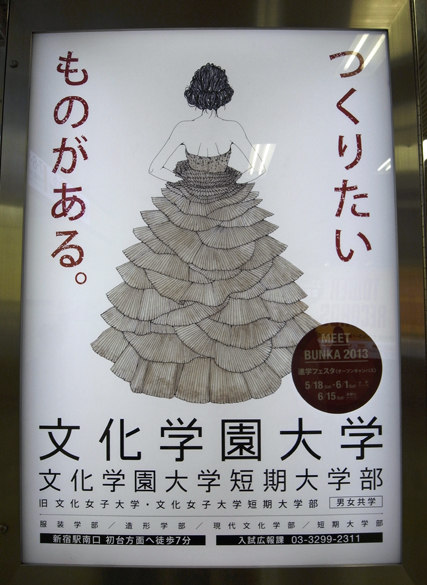

2013.11.01岸野真生子さんの仕事「文化学園大学の広告」(小池アミイゴ)

2013.11.01岸野真生子さんの仕事「文化学園大学の広告」(小池アミイゴ) -

2013.09.08Cato Friendの仕事(高橋キンタロー)

2013.09.08Cato Friendの仕事(高橋キンタロー) -

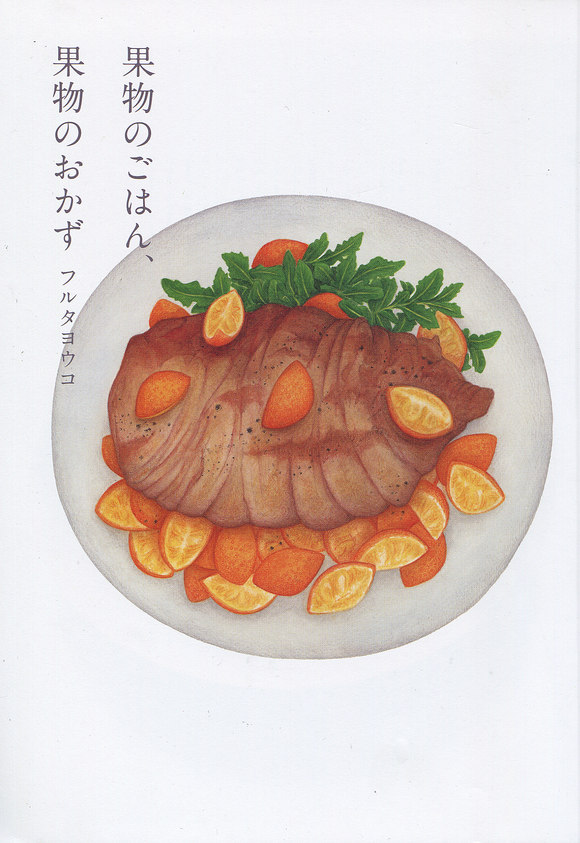

2013.12.02波多野光さんの仕事「果物のごはん、果物のおかず」(村田善子)

2013.12.02波多野光さんの仕事「果物のごはん、果物のおかず」(村田善子) -

2013.11.25師岡とおるさんの仕事「痴漢撲滅ポスター」(都築潤)

2013.11.25師岡とおるさんの仕事「痴漢撲滅ポスター」(都築潤) -

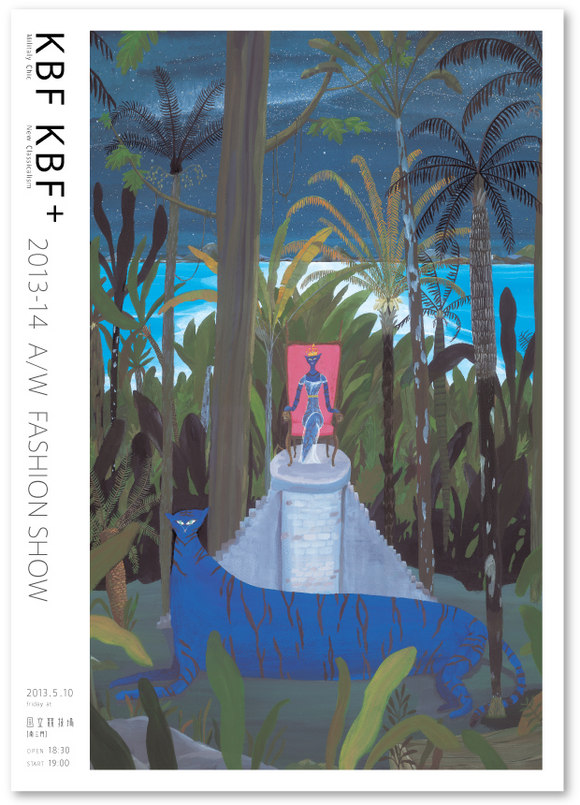

2013.09.28山口洋佑さんの仕事「KBF/ KBF+」(木内達朗)

2013.09.28山口洋佑さんの仕事「KBF/ KBF+」(木内達朗) -

2013.08.05安西水丸さんの仕事「POPEYE 2013 AUGUST」(熊井正)

2013.08.05安西水丸さんの仕事「POPEYE 2013 AUGUST」(熊井正) -

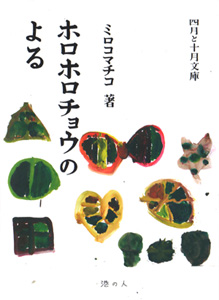

2013.07.17ミロコマチコさんの仕事「ホロホロチョウのよる」(大久保厚子)

2013.07.17ミロコマチコさんの仕事「ホロホロチョウのよる」(大久保厚子) -

2013.07.01オザワミカさんの仕事「なんかいる」井筒啓之

2013.07.01オザワミカさんの仕事「なんかいる」井筒啓之 -

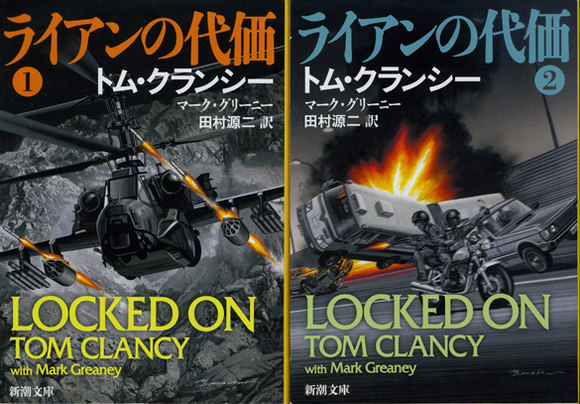

2013.06.01佐竹政夫さんの仕事「ライアンの代価」(小池アミイゴ)

2013.06.01佐竹政夫さんの仕事「ライアンの代価」(小池アミイゴ) -

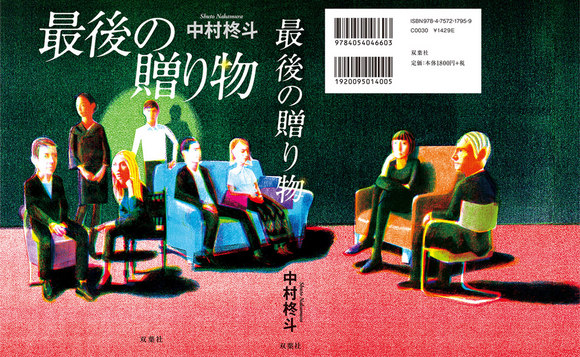

2013.05.14都築まゆ美さんの仕事「最後の贈り物」(木内達朗)

2013.05.14都築まゆ美さんの仕事「最後の贈り物」(木内達朗)

一覧へ戻る

一覧へ戻る